3d雷达物位扫描仪最近进展

近期,3D雷达物位扫描仪领域在技术和应用层面都取得了不少值得关注的进展,核心聚焦于测量精度、环境适应性、智能化和安装便捷性的提升。

下面这个表格,能帮你快速了解核心的技术进展方向。

方向 | 核心进展 | 简要说明 |

精度与感知 | 高频雷达普及 | 140GHz等超高频段开始应用,实现毫米级单点精度和数万个扫描点的密集采集。 |

从3D到体积与形态 | 扫描目的从测单个点位升级为获取整个物料表面的三维模型,直观显示体积、料位和料形。 | |

智能与算法 | 智能误差修正 | 内置传感器可自动感知并修正因安装倾斜等导致的测量误差,降低调试门槛。 |

点云数据处理 | 通过专利算法,解决扫描速度与精度之间的矛盾,并实现三维建模。 | |

适应与集成 | 抗干扰能力增强 | 毫米波技术使其能在高粉尘等恶劣环境下稳定运行,并克服物料堆积、挂壁等导致的测量失真问题。 |

安装兼容性革新 | 设备更紧凑,开孔要求更低;支持双电双网冗余设计,并与企业ERP等管理系统集成。 |

? 精度提升与感知升维

最新的3D雷达物位扫描仪在测量精度和维度上有了质的飞跃,这主要得益于两方面:

高频雷达技术的应用:行业领先的设备已经开始采用140GHz的超高频雷达。频率的提升意味着波长更短,分辨率更高。这直接带来了毫米级的单点测量精度(如±2mm),并且单次扫描能采集多达上万个数据点。高密度点云为后续的高精度建模打下了坚实基础。

从“点的测量”到“体的感知”:技术的进步使得扫描的目的发生了根本性变化。它不再仅仅是测量某个点的料位高度,而是通过密集扫描,实时构建仓内物料的三维模型。这让管理者能够直观地看到物料的表面形态、计算真实体积和质量,彻底解决了因物料堆积不均、挂壁等导致的单一测点数据失真的老问题。

? 智能化与数据挖掘

硬件性能提升的同时,软件和算法的智能化升级也让设备变得更“聪明”。

智能误差修正:一些扫描仪内置了6轴陀螺仪等传感器,可以自动感知设备在安装时产生的倾斜角度,并通过专利算法实时修正由此带来的测量误差。这使得安装调试不再完全依赖专业人员的反复校准,降低了对使用人员的技术要求。

深入的数据处理与融合:海量的三维点云数据需要强大的算法支撑。厂商通过自研的核心算法,不仅成功平衡了扫描速度与精度,还实现了精准的三维体积建模。此外,最新的技术探索还包括为扫描系统加入无线定位模块,通过精确获取雷达自身的安装姿态信息,来对初始三维信息进行修正,从而进一步提升最终结果的准确性。

? 环境适应与系统集成

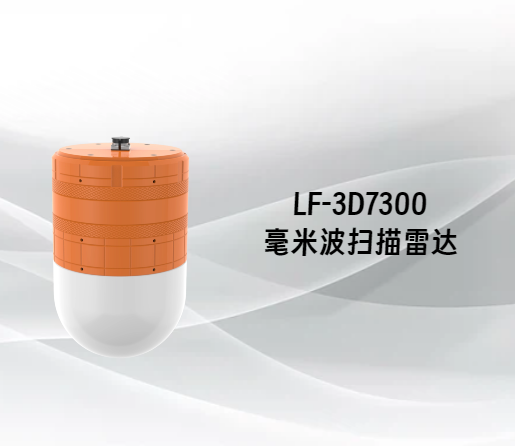

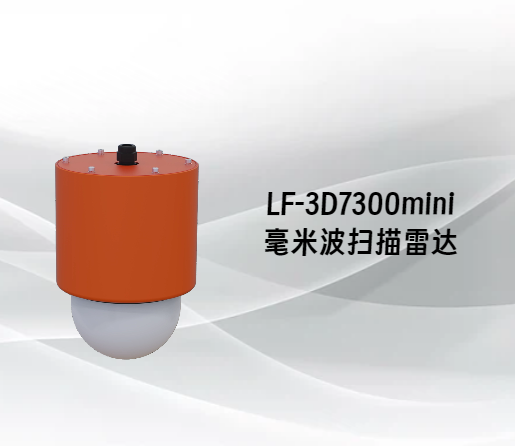

为了在复杂的工业现场稳定运行,3D雷达物位扫描仪在环境适应性和系统集成度上也取得了显著进步。

强大的环境适应性:基于毫米波雷达技术的设备,具备极强的抗粉尘干扰能力。即使在粉尘覆盖的复杂工况下,仍能保持稳定运行,并克服物料挂壁等导致的测量失真问题。此外,其机械结构也采用了高耐用性设计和材料,支持7×24小时不间断作业。

简化的安装与深度系统集成:新一代产品在设计上更注重工业现场的便利性。例如,设备尺寸更紧凑,减小了对仓体的开孔要求,降低了安装难度和成本。在系统层面,支持双电双网冗余设计,提升了可靠性。同时,它们能够与企业的ERP等管理软件实现数据无缝集成,方便进行数据汇总、分析与生产追溯,真正融入了企业的智能化管理生态系统。

? 行业应用与未来趋势

技术的成熟正推动3D雷达物位扫描仪在更多行业落地生根,同时其未来发展路径也日益清晰。

广泛的应用场景:目前,该技术已在矿山(如金矿的粉矿仓)、电力(如火电厂的煤场) 和港口(如内河港口的煤仓)等多个行业的散料存储环节成功应用,有效解决了精准盘库、安全监测和效率提升的核心诉求。

未来的发展趋势:可以预见,未来的发展将延续以下方向:

更高性能与智能化:随着芯片和算法技术的进步,扫描的速度、精度和数据处理的智能化程度会持续提升。

多传感器技术融合:为了解决更复杂的应用难题,将雷达三维数据与其他类型传感器(如视觉、

平台化与生态化:设备厂商将更侧重于提供“硬件+软件+数据服务”的整体解决方案,通过开放的平台与客户的生产管理系统深度融合,构建数字孪生,挖掘数据价值。